- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00098

- 公開日: 2017.12.20

- 著者: 斎藤 尚樹、林 和弘、奥山 知香子

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.3, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

特別インタビュー

分子科学研究所 川合 眞紀 所長インタビュー

多様なセクターでの経験から展望する

「これからの科学技術・学術イノベーション人材」

科学技術予測センター 上席研究官 林 和弘

企画課 係員 奥山 知香子

研究者がその地位を確立するまでには各々が様々なキャリアを積み重ね、その積み重ねが研究者人生だけでなく、研究そのものにも影響を与える。一つのテーマに長く取り組むことが良しとされていた時代から、最近では、研究キャリアパスの早い段階で様々な領域やセクターに関わることも推奨される時代となり、これらを通じて「分野融合」の視点を持つことが、科学技術イノベーションにつながるきっかけづくりとして重要視されるようになってきている。

こうした観点から、御自身がこれまで多様な領域・セクターでの研究キャリアを経験され、女性初の日本化学会会長に2018年度御就任予定であるなど、アカデミアの責任あるお立場で御活躍中の川合眞紀分子科学研究所(分子研)所長に、御自身の幅広い御経験・キャリアを通じて得られた御知見や次世代へのメッセージを含めて、様々な観点から今後の科学技術・学術イノベーション及びこれを担う人材の在り方・展望について伺った。

- 先生の多様なセクター間御移動のキャリアパスに興味があるのですが、皮切りにポスドク時代、特に企業に関連する御経験・キャリアについてお聞かせください。

ポスドク時代には、最初に、大阪工業試験所(当時:今の産業技術総合研究所関西センター)で臨職非常勤の仕事をしましたが、研究職ではなく学会発表等に不自由もあったため、比較的短期間で辞めました。その頃、大阪ガスで勤めていた研究室の後輩から「様々な試料の電子状態を分析するために光電子分光の装置を英国から購入して研究所に設置したが、高度な利用を実現するために、化学分析に詳しい人の手伝いが欲しい」という依頼を受け、分析関係の指導をするために同社総合研究所の研究に関わることになりました。同社では幾つかのパイロットプラントを運転していて、合成ガスからメタンを作るプロセスを稼働しており、技術開発が非常に進んでいました。実際に稼働中のプラントの触媒を分析した結果について、解析の相談にも乗るようになりました。さらにガスセンサーを開発しているチームからも声をかけていただき、結構重宝していただきました。社外からの共同研究提案に対して大阪ガスが参加すべきかを判断する材料を提供したり、分析データを説明する事象の解釈、論文執筆の補助をしたりなど、博士号を取得した研究者であれば分かることをお手伝いしました。

- 先生はその後、理化学研究所(理研)に研究員として勤務された後、東京工業大学にも在籍していらっしゃいましたね。

東京工業大学へはTDKの寄附講座の教授として着任しました。当該講座の教授に選ばれたことは私の研究者人生がうまく動く上で大きな分岐点となりました。理研に戻る際、このキャリアが認められて、研究室の主宰者である主任研究員に選ばれました。後から聞いた話ですが、東工大での寄附講座開設は、当時東京大学以外では初めての企業の寄附講座ということもあり、東大とは対照的に、外国人のサバティカルではなく日本人を招聘する、しかも著名な方を招くのではなく若手を育てるという観点から選ばれたらしいです。

このような経緯で、その後のキャリア開拓につながる思わぬチャンスをつかみました。当時は、30代半ばで独立した研究室を運営することはまれで、多くの優れた若手の研究者は、大御所の教授のもとで助手や助教授のポジションを与えられて育てられるのが普通でした。私にはそのような才覚を認めていただけなかったので、大きな研究室とは無縁だった代わりに一貫して、どこへ行っても、自分だけが持つオリジナルなテーマで研究を行うことができました。著名な先生の下で優れた指導を頂く代わりに、近くの研究室などで使わせていただけるいろいろな装置を物色し、半ば背水の陣で研究してきました。そのオリジナリティと意気込みが、多分皆さんの気をひくことになったと思います。

もちろん、東京工業大学教授に就任してからも全てがスムースに進んだわけではありませんが、常にどこからかサポートの手が差し伸べられて、問題解決の道が開かれたように思います。東工大時代には私は教授会が何たるかも知らず、30代の若者の分際で、異議を唱えたりしてひんしゅくを買うこともありましたが、先輩の先生方からたしなめられつつもどうにか、教授会メンバーとしての振る舞いを理解するようになりました。

- 先生の研究のオリジナリティは、学生時代の東京大学理学部化学科の田丸研究室に由来するのでしょうか。

田丸研究室での研究経験はその後の研究の進め方と大いに関係しています。田丸研究室は教員が研究の方向を強く指導するというより、伸びて上がってくる者をすくうタイプの研究室でした。チームを組むことはまれで、テーマが固まったら、あとは自力で研究を進めて結果を出すだけです。田丸謙二先生の口癖は、「せっかくいい頭をお持ちなのだから」しっかり使いなさい、でした。この一言を頂かないように、ない頭を使いながら研究成果についての表現を工夫したものです。結果として各人のユニークさが表に出る形となりますので、私も育てられ、大変貴重な経験となりました。

理研の触媒研究室の研究員になった際も、与えられた環境において自力で結果を出す経験をしました。同研究室は、真空チャンバーなど表面科学では必須の装置もない厳しい環境でした。しかし、理研のレーザー研究グループから荒井重義先生の研究グループが触媒研究室に移ってこられ、彼らの赤外レーザー装置を使わせていただき、新しい研究を開始することができました。分子の振動励起ができる非常に強いガスレーザーで、それを固体表面の吸着種に照射することで、光が関わる反応を波長選択して実行することができました。吸着分子の振動状態を直接励起して化学反応を誘起する研究は当時はまだ珍しく、小さな論文をすぐ書き、それを分子研の研究会で発表しました。

- それが東京工業大学の寄附講座教授に選ばれることにつながったわけですね。

そうです。東京工業大学では、寄附講座が始まる直前の1986年に発見された高温超伝導体の影響もあり、同大の工業材料研究所では研究所を挙げて酸化物超伝導体の研究を開始していました。私は当該分野の経験はなかったのですが、酸化物の分子線エピタキシーをやることにしました。今ではレーザーを使ってターゲットの無機固体の表面をアブレーションにより少しずつ気体化してそれを基板上に展開して、一層ずつ積層していくレーザーアブレーション法が一般的に使われていますが、私は、より詳細な組成制御を目指して、分子線エピタキシャル成長法の開発を始めました。複数の金属の分子線を飛ばし、酸化力の高い気体を同時に吹き付けて、それらを基板の上で反応させて酸化物を一層ずつ作るというものです。このような新しい分子線エピタキシー法の開発を突然始めました。実はこのときに分野を大きく変えた経験が生きて、今でも専門が違う方々と垣根を越えて一緒に話ができます。このときに酸化物超伝導体の世界に飛び込んで、つまりここでもセクター・領域を超えて、違う分野に足を踏み入れました。触媒から光触媒へ、そして材料の表面科学へと分野を変えています。いずれもゼロから研究を始めましたが、約3年で国際会議に招待される成果を出すことができました。当時は皆がゼロから研究を始め、誰もが新しいものを貪欲に吸収しようとしていた時代でした。

- 分野や御所属が変わっても、与えられた環境をポジティブに受け止めて結果を出されている先生のお話からは、コミュニケーションの力が大事だと感じます。

コミュニケーションはすごく大事で、自分もポスドク5年間で4か所の職場を経験し、このときに身に付けた技と言えます。自分が頑張ってできる範囲で周りをうまく巻き込みながら、とにかく9か月で結果を出して3か月は職探しというサイクルを繰り返しました。その後も理研で3年、東工大で3年、そして理研の主任研究員になりますが、30代は短期で所属を変えなくてはいけませんでした。一つの機関に腰を落ち着けたり、留学したりしたいとも思いましたが、結果的にやりたい仕事より「こなす仕事」だと割り切り、コミュニケーションを大事にして研究を進めました。理研の主任になり、やっと腰を落ち着けて研究できることになった段階で、どのように自分の研究を進めるべきかを真剣に考えました。

- 現在の理研では、研究者の約9割が任期付の流動的なポジションで世界を相手に研究をしています。若手研究者のポジションが不安定で、優秀な人材が研究者としてのキャリアを目指さなくなっているという議論がなされていますが、現場での御経験や御自身のキャリアから見てどう思われますか。

理研では主任研究員や研究者は皆定年があり、研究室そのものは14~15年で体制が入れ替わります。しかし、任期制の研究センターの方はローリングテニュア制(任期はあるが再任を繰り返して長く勤める)を採用しているので、実際には任期があっても長く勤めています。長期の雇用の保証はないため不安はあるかもしれませんが、多くの研究者が長期間勤務するという実態を踏まえ、定年職員化すればいいのではないかと思います。例えば大学でも、5~10年の任期が大多数と言っていますが、研究者自身には当初の契約に従って実際のポストを回しており、繰り返し雇用して人件費を払っているケースもあります。こうした実態をもう少し考えて設計し、より長期で雇える仕組みを作ればいいと思います。

- 一方で、博士人材のアカデミア指向はいまだに根強く、研究者のキャリアが適しているか疑問のある人材が研究機関に残っているとも聞きます。

より実践的な「しゅん別」の仕組みが必要ですね。どの研究者も同じようにローリングしていると差別化ができません。自主的な優れた研究ができる人にはテニュアを与えるようにし、そうした人材には他からも声がかかるので、長く勤務してもらえる工夫を加える、といった競争原理を働かせるべきだと思います。公的機関では給料が俸給表によって規定されているため、こうした競争原理が働きにくく、例えば海外から優秀な研究者を引き抜こうとすると、50代ぐらいで世界的に名の通った人では、今の公務員型の大学教員の2、3倍の給与が必要になってしまい、国際化を進める際の足かせにもなっています。民間のように、一定の年齢に達したらその後は年俸制にする方式を導入した研究機関もありますが、その場合でも、全員が横並びで同じ俸給額になっているのです。明らかに10倍働いている人材には破格の年俸を出す仕組みを作り、良い意味で研究者の奪い合いになる環境ができると良いと思います。

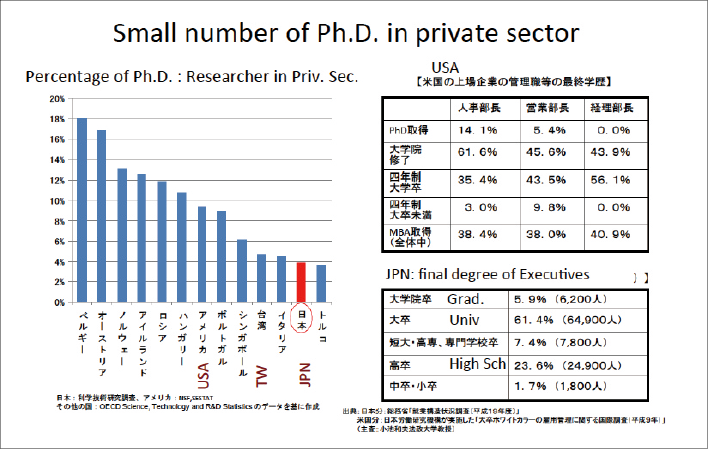

博士人材の行き先は、大学の教員や研究室の主宰者だけではありません。科学政策を担う役所にも、民間企業にも大いに博士人材の登用を考えていただきたいと思います。世界を見回すと、学位を持っている人材が科学政策の中核に置かれていて、日本もいつまでも例外ではいられないはずです(参考資料1)。正確なデータを忍耐強く取得することが得意な人は、科学技術の中で中核をなす基本的な作業を担える人材で、企業の中にあっても正確さが求められる基礎データを収集する部署などでその職人技を活用することも選択肢の一つかもしれません。企業は人材や職種が豊富なので、一回雇った人を無駄にしないように、上手に人材をマネジメントしているので、参考になると思います。

- 流動性の高い組織である分子研での採用や人事異動はどうされているのですか。

分子研は設立以来40数年、研究所内での昇進人事(内部昇進)を原則禁止しています。そのため、助教も准教授も昇進時には外に出なければなりません。こうした仕組みによって、分子研は研究所に閉じることなく、大学との人事交流により開かれた研究所の機能を発揮してきました。分子研開始以来500名を越す人材が大学で活躍している秘けつがここにあります。

- 分子研の外に出す人事が、異分野・異組織連携のきっかけを作るのかもしれませんね。

そうですね。他大学でも分野によっては、内部昇進させない方針があります。私が在籍していた東京大学工学系研究科の応用化学専攻でも、教授人事では、直接の内部昇進はしない方針です。大学は教育の基盤ですので、分野の継続も大事ですが、定年や転出による人事交代をきっかけに、新しい分野の研究者を招き入れることで、異なる学術分野をバランス良く取り入れています。

- 先生は理研にも長く在籍されていましたが、どういった組織であるとお考えですか。

理研は「トップを目指す研究所」でなければいけないと考えています。私が理研に入った1980年よりも、今では更に世界的な研究人材がそろっていると思いますが、2000年頃に生命医科学分野の様々なセンターができて規模が拡大したことで、理研の体質は大きく変わりました。私が理事の時代に、生命科学系のセンターの多くが設立後10~15年を経過し、組織改革が求められる時期を迎えました。センターが最初に設置された時点では、世界に響きとどろく一流の研究センターを作ろうという気概に満ちていたこともあり、それぞれのセンターはその分野での先頭を進むことに専念されていました。そんなこともあり、彼らは世界の一員としての意識は高かったのですが、理化学研究所という組織の一員という意識が希薄でした。10年ぐらいたつと研究所がマンネリ化してきます。そこで、私たち役員の呼びかけで今後どうするかの議論を一緒にするようになり、センターの中心研究者たちも、理研としてこれからどう振る舞うか、という話に入ってきてくれるようになりました。

- 次に多様性についてお伺いします。まず、博士人材の多様なキャリア展開の可能性として、次世代人材教育への貢献、例えば中・高校の理科教員という道もありますよね。

まず、学校の先生と官僚はPh.Dを持っているべきだと思います。学位を取得し、知的な作業を行っている人をしっかりとしたポストに就けなくてはいけません。欧州の研究助成機関で研究課題の審査委員を7~8年務めたことがありますが、そこでは事務局員として取りまとめをしている人も全員博士号を持っており、研究現場で自らある程度の研究経験を有し、その動向を肌身で分かっている人でした。

教育に関しても、例えば小学校の先生で言うと、小学生レベルの理科を分かっていて教えるのではなく、ハイレベルの理科を分かった上で小学生レベルを教えることが非常に大事です。小中学校の教員養成も、近代化する必要があるでしょう。古い話で恐縮ですが、私たちの学生時代には工学部では理科の教員免許は取れませんでした。理系の学生の約半数が工学系に所属していて、そこに理学部と同等の知識を持つ人材がたくさんいるので、理科の先生として活躍いただくのも、理系教員のレベルアップの一つの方法だと思います。

- 今度は女性の活躍促進の観点について伺います。川合先生は分子研所長、理研理事など、責任あるお立場で活躍されていますが、これまでのキャリアで苦労された点、これからの女性の活躍の在り方についてお話を聞かせてください。

今後は、女性の所長や学長が増えると思います。政府の審議会等で女性を30%にするというルールがあるので、女性は若くして大きな委員会の委員に招聘されます。私自身も東京工業大学の頃から、普通であれば30代の若手は行かないような大きな委員会に招かれました。研究が進まなくなるというデメリットもありますが、若いときからこうした委員会等に出席する経験も生かせば良いと思います。また、マネジメントについては、理研の主任研究員になって、選挙の結果約400人の研究者をまとめる研究員会議の代表幹事になったことが、組織全体を見るマネジメントに携わるきっかけでした。そして、理事長の諮問機関のメンバーとして、他分野の方と3、4人で理研全体の運営や、所属研究者として必要なことについて、全体の意見調整をするという役割を務めました。何を優先すべきか、自分の視点だけでは分からないことも、そのときに異なる研究分野の人たちと一緒に議論をして、全体を見るスキルが少しつきました。その後、主任研究員会議の議長を務めました。大学で言うところの教授会の議長です。この頃に、国際的な会議をまとめる役目も経験させていただきました。40代の終わり頃に、日本の代表の一人として国際ユニオン「IUVSTA」(International Union for Vacuum Science, Technique and Applications)に送り込まれ、そこで下積みの仕事をしようと思っていたら、選挙でいきなり表面科学領域(Surface Science Division)の議長に選ばれました。右も左も分からないのに、取りまとめの役割を務めることになり、冷や汗が出る思いでした。ここでも皆さんのサポートのおかげで、どうにか4年の任期を勤めることができました。私は「環境が人をつくる」という言葉が大好きで、女性として早い段階でいろいろな経験が積める機会もうまく生かしてほしいと思います。

- 他にも、男性と女性のキャリアの違いや、女性ならではの工夫について教えてください。

男性の場合、次を継ぎそうな人たちは、先生方が気にかけて良いポジションに押し込んでいきます。いわゆる「キングスロード(帝王学)」です。女性はそうしたルートに乗りにくい点が違いでしょうか。私も完全にその道から外れていましたが、逆に何をやっても自分の成果になるので、私自身は得をしたなとも思っています。辞めるも続けるのも勝手で、重責を負わされなかったのも、それはそれで良かったと思います。子供が小さいときには夕方は5時半ぐらいに帰宅していました。定時退社ですね。主人(注:大阪大学・川合知二特任教授)とは一緒に住んでいなかったので、子育ては人手を借りざるを得ませんでしたが、研究もなるべく休まないように心がけました。産休中のまとまった時間は研究者にとって意外と有効で、私も博士論文のイントロは産休の間に書きました。産休や育休をマイナスの時間にカウントするのは、もったいないと思います。

- 女性の博士人材がキャリアを歩んでいく上で苦労するのはどのような点でしょうか。

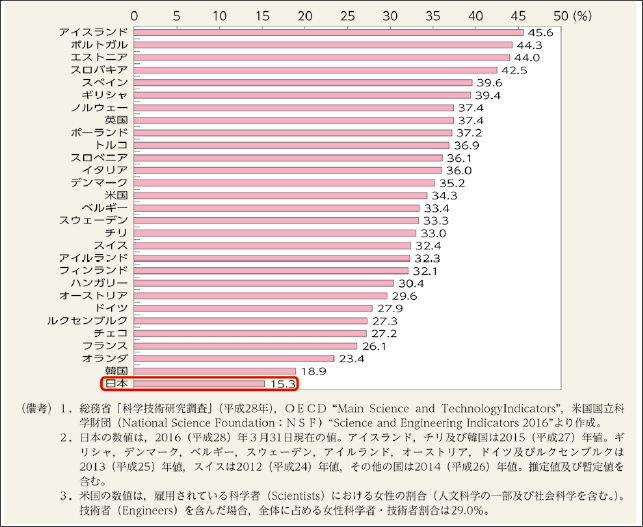

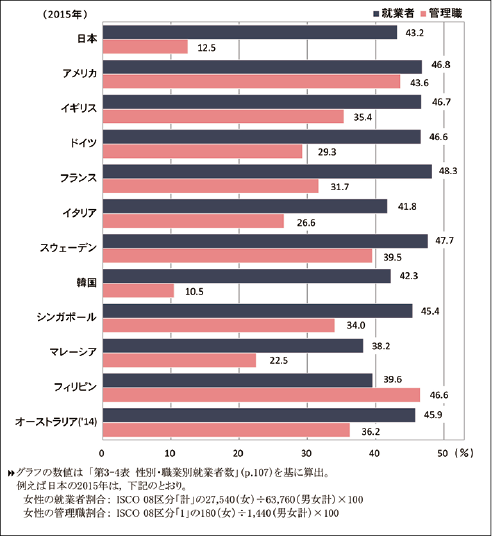

博士号を取ってからポスドクの最初の5年間の職探しは苦労しました。本当にありとあらゆる理由で断られました。「こんな立派な方は採用できません」と断られたときには、要するに不採用の方針だけが決まっていて、採る気はないのだと感じ、本当に研究を止めようかと思いました。主人が大阪で働いていたので、大阪でポストを探しましたが結局全然うまくいかず、たまたま理研の研究員公募があった際に、主人の職場とは離れますが、最後のチャンスだと思って応募をしました。現在日本で女性が仕事をしていく上で難しいことは、パートナーと同じ地域で仕事を見つけることだと思います。多くの女性博士が別居されており、若い人たちには同じ苦労はさせたくないとも思います。米国の友人を見ると、夫婦で同じ大学に勤めているケースが多々あり、教員人事にもこの辺りの配慮があることが伺えます。日本では、産休や育休に対しての理解は高まっているように思います。男性が育休を取ることに対しても、応援の声は多いでしょう。働くことに対しての支援は大分改善していますが、依然として管理職クラス、大学で言うと教授クラスでの女性人材の比率は低いですね(参考資料2)。長年にわたって、韓国と日本がOECD諸国中のビリを争っています。最近では韓国ではポスドクレベルでの女性比率の上昇がめざましいので、このままいくと、日本だけ置き去りになる日も遠くはないでしょう。大学はまだいい方で、民間での管理職比率の国際比較は悲惨です(参考資料3)。

- 女性の参画・活躍促進をはじめ、ダイバーシティが注目される時代になってきたことについては、ポジティブに評価されていますか。

そうですね。例えば、ある教授会で女性の教授が選ばれないのは、選考する側に女性の教授がいないからという議論がありますが、カルチャーの問題であって、男性だけの教授会でも女性を選ぶ考え方を持てば良いだけの話です。一方、実際に教授になっている女性の割合を見てみると、女学生が多い研究分野でも教授、准教授クラスの比率は相対的には高くなく、女性が萎縮して自ら辞めていっているのではないかという懸念も少々感じています。ただ、委員会等で女性を30%にする目標があるとはいっても、数値目標を立てて女性教授を闇雲に選ぶのはやはり怖いですね。若い世代で、男性と同じように「キングスロード」を歩める人材を育て、同等の評価で引っ張り上げるべきです。