- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00023

- 公開日: 2016.06.25

- 著者: 七丈 直弘、蒲生 秀典

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.2, No.2

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

特別インタビュー

デザインによる異分野連携

〜京都工芸繊維大学KYOTO Design Labにおける

社会課題解決に向けた大学改革の挑戦〜

超高齢化社会や災害対策等、日本が抱える社会課題の多くは異分野の連携による解決が求められている。近年、異分野連携の取組を加速に向けた方法論としての、デザインの価値が認識されつつあるが、その具体的成果はまだ少ない。

京都工芸繊維大学では国立大学の機能強化を推進する改革構想(大学機能強化事業)の一環として、デザインによる社会変革を目標とした研究・実践の場であるKYOTO Design Lab(以下、D-labと称する)を開設し、デザインを核にした社会課題解決に取り組んでおり、注目すべき成果を生みつつある注1。そこで、本インタビューでは、D-labの主要なスタッフの中から、ラボラトリー長である小野芳朗教授、ジュリア・カセム特任教授、そしてD-labでのプロジェクトに参加した山口政光教授からD-labでの取組についてお話を伺った。

- まず、小野先生にお伺いします。KYOTO Design Labの特徴と設立の経緯をお教えください。

小野 芳朗 京都工芸繊維大学 副学長・教授/KYOTO Design Labラボラトリー長

小野:大学改革実行プランを具現化するために大学の強みや特色を打ち出すための「国立大学のミッションの再定義」が平成25年に行われ、その際に大学の成り立ちについて考えなおす機会がありました。本学の母体は京都高等工芸学校と京都蚕業講習所です。京都の地場産業である、西陣や友禅といった繊維業、そして茶器をはじめとするデザイン、またシルクの着物を中心としたバイオマテリアルに関する研究・人材育成のニーズに合わせて両者が設置されていたのです。現在では、前者は建築とデザインに形を変え、後者は工学や自然科学となり、現在の形になりました。原点に立ち戻ることにより、大学が地域社会の中で果たすべき役割が明確になりました。本学のミッションには、「デザイン的なアプローチにより、先端技術を学際的に結び付け、社会的課題を解決していく」というものがあります。D-labはその実践の場として設立が計画され、平成26年から始まった文部科学省国立大学機能強化事業の一環として実施されています。

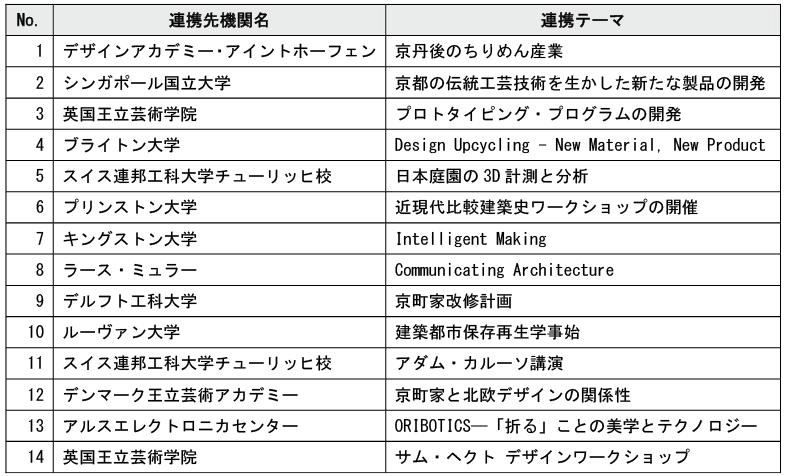

- D-labでの実施内容を見ると(図表)非常に多くの多様なテーマが、各々異なる海外の連携機関と共同で行われていることが見て取れます。どのような意図で全体が設計されているのでしょうか?

小野:連携先は多様ですが、連携の中心として、デザイン系のプロジェクトには英国王立芸術学院(Royal College of Art; RCA)、建築系のプロジェクトにはスイス連邦工科大学(Eidgenössische Technische Hochschule; ETH)チューリッヒ校があります。両者ともに、その分野で世界的な活躍をしている機関であり、このような機関と連携することにより、世界に対して本学の活用をアピールすることにつながることを意図しました。これらの機関との連携を端緒として、2014年度には14か国30機関から研究ユニットを招聘することに成功しました。また、個々のプロジェクトが扱うテーマについてですが、当初より建築系には都市再生、建築設計、構造設計、デザイン系には関係性、素材、解釈という各々三つずつの領域が設定されており、その中で共同研究を計画しています。

- 個々の連携の成果も大変面白いのですが、このようなプロジェクトを進めることで機関全体にはどのような効果があったのでしょうか?

小野:これまでも本学の中では海外の大学との連携、あるいは学際的な異分野の混成チームによる研究が数多く行われてきました。しかし、D-labという仕組みを作ることにより、大学全体で海外とより深いコラボレーションを行うことができるようになりました。これまでは大学教員が個人の活動の範疇で行っていたものが、現在では大学がD-labをブランド化することにより、海外の有力大学との間の深く広いネットワークが構成されたのです。これを活用することで、自然と海外共同研究の深化が実現されました。

特に若手の研究者には海外との連携を契機として、自らの研究水準を高めたいという思いが強くあります。D-labは、彼らにとっては絶好の場であり、D-lab で得られた関係性を発端とし、スーパーグローバル大学創成支援事業などを通じて、海外でのスキルアップに結実させています。

また、D-labでのプロジェクトは学内の研究者間の連携や、地域のステークホルダーとの間の促進にも貢献しています。海外の有力デザイナーとの共同の場が設定されることにより、学内外の多くの研究者・実務家・生活者もそれに注目し、これまで以上に高い学際性を持った異分野共同が実現されました。

- すばらしい効果ですね。しかし、このような取組を進める上で、困難はありませんでしたか?

小野:発足当初は、多くの教員は様子見だったと思います。そこで、全学からの積極的な参加を得るため、有望なプロジェクトを増やし、逐次進捗をチェックしながら、プロジェクトの成功を増やすことに注力しました。プロジェクトの成功事例が増えていくにつれ、より好意的に協力をしてくれる教員が増え、活動全体が加速していきました。

連携の成功には、教員自らが持つ心理的な垣根を取り払う必要があります。これをどのように実現するかが一つの大きな課題でした。

D-lab発足当初、事業全体の社会認知を広げるため、D-labをブランドとして確立させる必要があったのですが、その中で、著名なデザイナーとして知られるDRAFT代表の宮田識さんに、ブランド確立に向けて教員とスタッフを対象にしたワークショップを開催してもらいました。その中で、自らの存在、望む方向について各自が言語化し、最終的には各自がロゴを提案するという体験をしました。いつもは教授会でしか顔を合わせない教員同士が、胸を開いて一緒になって議論を行う、この体験が一種のアイスブレイクとして機能し、急速に連携が深まりました。

- 続いて、カセム先生にお伺いします。先生はインクルーシブ・デザインの第一人者として知られています。インクルーシブ・デザインという言葉は、最近になってよく聞かれるようになってきましたが、まだ一般にその意味が十分理解されているとは思えません。

ジュリア・カセム 京都工芸繊維大学 特任教授

カセム:この言葉はRCAのヘレン・ハムリン・センターを作ったロジャー・コールマンが1992年に開催された国際会議で用いたのが最初です。人はその人生を通じて、能力が大きく変化します。このように人が持つ多様性をそのまま認め、できるかぎり排除しないということ。これが、インクルーシブ・デザインが目指すものです。

この概念はデザイン・コミュニティの中から生まれてきたというのも重要な点です。類似した概念として知られるユニバーサル・デザインは建築家のロナルド・メイスによって生み出されました。デザイン・コミュニティの中から生まれた結果、インクルーシブ・デザインはそのコミュニティに大きな影響を与えるのに成功しました。

- 日本ではまだ浸透していないインクルーシブ・デザインをより進めるにはどのようにしたらよいのでしょうか。

カセム:ヨーロッパでは移民社会が発展したことが、コミュニケーション・デザインやサービス・デザインにおいて大きな影響を与えました。障害者や高齢者の問題はもとより、認知や心理のレベルでインクルージョンを進める必要性があったのです。ところが、日本で多様性が議論される場合、まだ民族的・文化的多様性を想定している例は少ないのではないでしょうか。2020年の東京オリンピックが大きな契機となり、大幅に進展することが期待されます。

- D-labには海外から多くのデザイナーが訪問して活動をされていますね。

カセム:海外からのデザイナーの招聘には、3か月程度滞在してワークショップや制作を行うデザイン・アソシエート・プログラムと、1か月程度滞在してデザイン活動をするデザイナー・イン・レジデンスという二つの仕組みがあります。また、年に数回開催するオープン・ワークショップではRCAとETHを中心に複数の大学とタイアップし、幅広いテーマを対象としたデザイン活動を行っています。RCAのサム・ヘクトさんのように大学で教鞭をとるデザイナーとのワークショップであっても、重要なのは、彼らが研究畑というよりもデザイン活動を行う実務家であることです。

例えば、RCA出身のフランク・コークマンさんはデザイン・アソシエートとして3か月間本学に滞在し、応用生物学を専門とする山口政光教授と連携しながら、シャルコー・マリー・トゥース病(CMT病と略され、末梢神経が損傷されることで、主に手・足の機能の一部が不自由になる病気)という希少疾患の治療薬スクリーニングをテーマとしたプロジェクト(“Designs for Flies”注2)を担当しました。

- 私もフランクさんの成果を秋葉原の展示会で拝見しましたが、非常に面白い学際的な取組だと感じました。

カセム:我々のプロジェクトはインクルーシブ・デザインを扱っています。インクルーシブ・デザインにおいては既存の手法で解決できなかったテーマが扱われます。したがって、その取組は必然的にインターディシプリナリー(学際的)な体制によって行われる必要があります。しかし、学際的な取組は、そうでない通常の研究活動に比べて、実現に多くの困難があります。その例として、参考となるモデルが存在しないという点が挙げられるでしょう。D-labにおける取組の中から、学際的取組のテンプレートを生み出すことができればと思っています。

- 続いて、“Design for Flies”で中心的役割を果たされた山口先生にお伺いします。プロジェクトに参加されていかがでしたか。

と山口 政光 京都工芸繊維大学 教授(右)

山口:私は以前からショウジョウバエを用いた遺伝病の研究を行っていました。今回、カセム先生から声がかかり、希少疾患であるCMT病治療薬のスクリーニングを目的として生物学の立場から参加しました。デザイナーの方々との交流により、全く異なる視点が得られたことは大きな収穫です。

今回、フランクさんがCMT病のスクリーニングキットを具現化し、それが展覧会で展示されたり、メディアに取り上げられたりすることによって、CMT病の社会認知が大きく進みました。

また副産物として、ハエのイメージを向上できたことも収穫です。ショウジョウバエは人の遺伝子の7割を持っており、世代交代も早い。そのため遺伝性疾患の治療法の研究には非常に適しています。今回のような作品に接することで、一般や企業の方々のハエに対するイメージが大きく変わったのではないでしょうか。

- 最後にD-labの今後についてお教えください。

カセム:これまでの2年間で生み出されたD-labの構造を活用し、3年目以降は、より社会的インパクトを追求していきたいと考えています。例えば、“Design for Flies”は良い成果を生むのに成功しました。今年度はフランクさんの後継として、同じくRCAから別のデザイナーを招聘しようとしています。フランクさんが生んだプロダクトを社会に展開するには、研究の重要性を特に医薬企業に対してプレゼンテーションすることが重要になるため、今度招聘するデザイナーはコミュニケーションとインタラクションデザインの専門家です。

小野:これまでの2年間で成功した連携は、今後更に注力を重ねることで、より深い成果が得られるだろうと考えています。ここでの「深さ」には学術的な水準の深さと社会への影響の深さの両方の意味が込められています。D-labのプロジェクトはいずれも社会課題解決を目的としたものですが、我々は研究側から地域社会に対して一方的に提案を行うというスキームではなく、地域社会にプロジェクトに参加してもらい一緒になって考えるという方法を採っています。今後は、地域社会と一緒になった課題解決が進んでいくと期待しています。