Dr. Christine Peterson女史 SRI International科学技術政策プログラムディレクター |

|

鶴尾 隆:東京大学分子細胞生物学研究所長 |

柴崎 正勝:東京大学大学院薬学系研究科教授 |

|

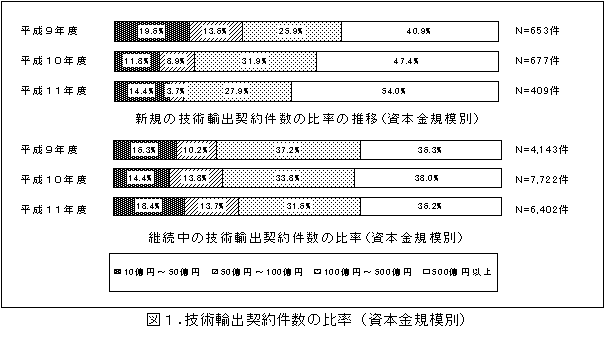

本調査は、技術輸出の実態を把握し、我が国の技術貿易の特徴を明らかにすることを目的として、民間企業に対してアンケート調査を行い、平成11年度1年間に締結された「新規の技術輸出契約」の件数・契約形態・対価の受取方法等について多面的な分析を行ったものである。(対象企業:資本金10億円以上)

回答企業1,237社のうち、平成11年度に「新規の技術輸出がある」と答えた企業は127社であり全体の10.3%である。これら127社が締結した契約の総数は409件であり、件数は減少している。2

資本金規模との関係を比率でみると、「資本金500億円以上」の企業が54.0%(前年度47.4%)と増加する一方、「資本金100億円以上500億円未満」の企業では前年度より4ポイント減少、また、「資本金100億円未満」の企業は18.7%と前年度より2ポイント減少しており、大企業への集中傾向がみられる。

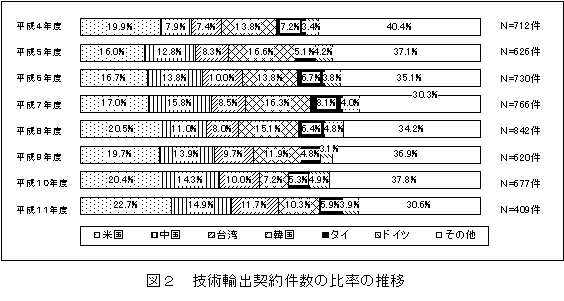

国・地域別にみると、上位国・地域は米国、中国、台湾、韓国、タイとなっており、平成4年度からこの5カ国が上位を占めている。

全体的に契約件数の上では落ち込んでいるが、構成比を経年で見ると、上位3カ国・地域(米国、中国、台湾)はここ数年は伸び続けている。

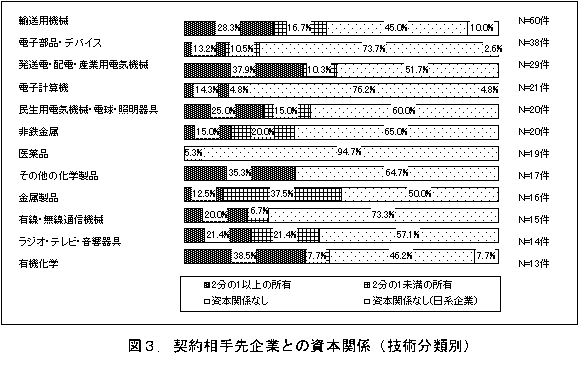

技術分類別にみると、「金属製品」(50.0%)、「発送電・配電・産業用電気機械」(48.2%)は資本関係のある企業への輸出の比率が、約半数を占めている。さらに、資本の2分の1以上を所有している企業については、「有機化学」が38.5%と高い比率を占めている。

「医薬品」においては、資本関係のない企業への輸出の比率が94.7%と前年度より10.3ポイント高くなっている。

1 この調査は前情報分析課長 相馬融(写真左)、前情報分析課 山口治(写真右)、富山大学教授 清家彰敏、情報分析課 神田由美子(写真中央、筆者)によってとりまとめられた。

2 平成11年度は前年度、前々年度に回答のあった企業のみを対象としたため、回答企業数が減少している。

|

| おだぎり ひろゆき 筑波大学教授、一橋大学教授を経て、2001年4月より科学技術政策研究所第一研究グループ総括主任研究官. 一橋大学大学院経済学研究科教授併任. 専攻は産業組織論・企業経済学・技術革新の経済学. 著書として,『日本の企業進化』(後藤晃氏と共著、1998、東洋経済新報社),『企業経済学』(2000、東洋経済新報社),『新しい産業組織論』(2001。有斐閣)など多数 |

3月4日から12日までの約1週間にわたり、日本より早くすでに桜満開のイギリスのケンブリッジとロンドンを訪ねてきた。ロンドンにはもう10年以上前になるが2年間住んだことがあり、また、ケンブリッジにも何かと行く機会があったので、懐かしい旅であった。東京に比べれば変化の少ないイギリスではあるが、東京でもおなじみの某アメリカ系コーヒー店チェーンがいつの間にかあちらこちらに見られるようになっていたりして、ついにイギリス人もティー派からコーヒー派になりつつあるのか、とびっくりしたりもした。

それはともかく、今回の出張では、コーポレート・ガバナンスに関するワークショップに出席して論文を発表するとともに、ケンブリッジ大学における産学連携の実態を調査し、またケンブリッジのサイエンスパークなどを調査してきた。

ケンブリッジ大学ではBusiness Service Division (BSD)を訪れ、所長より話をうかがった。BSDは産学の研究協力の促進を目的とする部局で、その傘下に特許の取得とライセンシングを主業務とするTechnology Transfer Office (TTO)および大学からのスピンアウト(日本でいう大学発ベンチャー)に資金を供与するUniversity Challenge Fund (UCF)を持つ。このほか、大学全体として、企業との関係を深めることを目的とするCorporate Liaison Office (CLC)と大学内(および大学近郊地域)での企業者精神促進を目的とするCambridge Entrepreneurship Centre (CEO)があり、TTOとUCFにこれらを合わせた4つが、大学内で企業との連携を中心的に担当する部署になっている。これら部署の業務内容の概要はホームページでも見ることができる。(http://www.cam.ac.uk/cambuniv/business.html)。

ケンブリッジには、大学近郊にCambridge Science Park(以下、サイエンスパーク)とSt. John's Innovation Park(以下、イノベーションパーク)という二つの研究団地がある。ご存じの方も多いと思うが、ケンブリッジ大学には、Trinity College, King's College, Queens' Collegeなど31のカレッジがあり、学生は学部には関係なくどこかのカレッジに所属して、指導を受け、分野を越えての交流をするという伝統がある。サイエンスパークはTrinity Collegeにより、イノベーションパークはSt. John's Collegeにより、それぞれのカレッジが昔から所有する土地を開発することにより作られたものである。年に設立され、され。りから所有する土地をるとちをkllege, Queens' College 前者は1971年に設立され、日本の東芝を含む74社の入居企業がそれぞれ一画を借りて自前の建物を建てている。いずれも相当の規模である。それに対し、イノベーションパークに立地する企業は日本でいうベンチャー企業中心の約50の小規模の会社で、カレッジが建設したビルの1〜2室を借りている。よってこれら二つのパークは競争関係にあるというより補完的である。分野的にはエレクトロニクス、ITとバイオ、医薬が多い。

注目したいのは、ケンブリッジ大学が、これらのパーク設立などで産学連携や産業振興への動きを始めたのは1970年頃であり、成功といえるようになるまでには30年近くかかっている事実である。つまり、こうした事業に短期的な成果を求めることはできない。しかも、この間にサッチャー政権下で大学へ競争原理を導入したことも大きいし、大学の行政上の自由度は日本と比較にならないほど大きい。時期的にはほぼ同じ頃に開発がおこなわれた筑波研究学園都市との大きな違いはこの点にあろう。

もう一ついえるのは、大学が大きな地主であり、大学周辺に用地を持っていたことがこうしたパークの建設を可能にしたことである。日本でも大学移転などの時にこうした配慮が必要だったのではないかという気がする。バイオ分野で多くの業績を上げ、特許も持つある東京工業大学教授にお話をうかがったことがあるが、東工大も、長津田に新キャンパスを作ったときに、大学との連携を求めるベンチャー企業を誘致するため、キャンパス周辺に遊休地を多く確保すべきであったと論じられていたことを思い出す。

イノベーションパークに立地するバイオ関連のサービス企業の社長にもインタビューした。ケンブリッジ近郊に立地するバイオ企業について、同氏は、当初は大学との関係のために進出してきた企業も多かったものの、現在では、ケンブリッジ周辺に集積が起きている理由は、基本的に、さまざまな支援企業の存在、人材の存在などの経済的理由によると強調していた。特に重要なのは人的資源の問題である。バイオ・ベンチャーはリスクが大きいので、いつ倒産し仕事がなくなるかもしれない。しかし、ここだと転居することなく次の仕事を見つけられる。例えば最近、ある大手医薬品メーカーの研究所が閉鎖され250人が解雇されたが、いずれも短期間のうちに雇用先をみつけることができたという。こうした求職上の有利性のために、多くの研究者がここに集まろうとし、企業も優れた人材の採用に有利なので、ここに集まろうとする。これによって集積が本格化したというのが同氏の主張であった。

この話は二つの意味で興味深い。一つは、政府あるいは大学による支援は、当初には効果があったと思われるものの、持続的な発展を遂げるためには市場メカニズムを通じた経済原理が貫徹していなければならないことである。規制緩和による創意工夫の活用、競争原理の各方面への導入が先行すべきであろう。もう一つは、労働市場の流動性が大きな要因となっていることである。上で述べた研究者の求職・求人活動の件もそうであるし、ケンブリッジ大学が、上に述べたBusiness Service Divisionなどの支援部署において、ビジネス経験を持つ有能な人々をスカウトして所長などとして十分に成果を上げてもらっていることを見ても、人材の流動性が効果を発揮していることがわかる。日本においても、企業内で終身雇用制が崩れつつあったり、国立大学の非公務員型独立行政法人移行によって産学間の人事異動がしやすくなるであろうことなどを考えると、人材の流動性は高まっていくものと思われるが、それでも、イギリスやアメリカのような流動性が近い将来に実現するとは思われない。長期的雇用関係のもとにおいてこそ研究開発の効率性や長期的視野に立った研究の遂行が可能になる可能性もあり、流動性の高いことの功罪は簡単には議論できないが、新規企業の活発な参入と退出を内在した集積のダイナミズムは、日本的労働慣行のもとではなかなか生まれにくいのかもしれないと思う。

イノベーションのシステムは、経済・産業・企業の幅広いシステムと切り離しえないことを改めて考えさせられる今回の聞き取り調査であった。

![]()

|

| たわら ゆうじ 平成2年中国電力(株)入社。工務部、技術センターなどを経て、平成13年10月から科学技術政策研究所第3調査研究グループ特別研究員。 地域イノベーションのグッドプラクティス調査などの活動に従事している。 |

地域のイノベーション促進政策とその実践に関する海外のグッドプラクティス(成功事例)の調査と成功要因の検討を目的に、デンマークとスウェーデンを訪問した。この報告では、デンマークとスウェーデンの国境を越えて地域間連携と産学官連携が進んでいるオーレスン地域の取り組み概要を紹介する。

オースレン地域とは、デンマークの首都コペンハーゲンとその周辺地域、およびスウェーデン南部のスコーネ地域から成り、国境のオースレン海峡は2000年7月に開通した橋により地続きになっている。

この地域には、11の大学、26の大学病院と5つのサイエンスパークがあり、国際的な医薬企業などの進出やベンチャー企業の創業と併せて、バイオテクノロジーや医療、製薬の分野で高い技術力を有する一大先進開発圏・メディコンバレーが形成されている。

この地域をバイオメディカルの分野で成長させるための様々な状況改善活動を行っている非営利法人組織で、大学,病院,及び関連分野の企業など総勢200を超える機関(コペンハーゲン 55%:スコーネ 45%,公的機関 55%:民間機関 45%)が構成メンバーとなっている。MVA事務局のラーセン氏によると、「この地域のイノベーション促進活動において、地域のビジョンと戦略をまとめる能力(Organizing Capacity)が重要である。」つまり、国が違えば言葉や文化、経済や税制などの諸環境も異なる中で、地域の発展に対する思いは同一であり、いかにして地域戦略ビジョンについて合意形成するかが重要ということである。MVAは地域のイノベーション促進に関する活動の全体像を把握しつつ、不具合が見つかれば合意に基づく改善を行っていることから、その役割は企業経営におけるマネジメント部門のそれに似ていると感じた。

コペンハーゲンに対する、外国の資本進出や投資促進を支援する非営利法人組織である。年間約120の投資プロジェクトを計画し、20〜30を成功に導き、組織設立以来6年間に約150企業の設立に貢献している。戦略開発部長ペーターセン氏は、その成功要因の一つに「起業家精神に対する態度の改善」を挙げている。それはつまり、起業家に対する地域社会の態度をポジティブにしようとすることであり、失敗に関しても米国ほど寛容ではないものの、その態度は少しずつ前向きに改善されているとのことである。

スウェーデン南部のスコーネ地域で同様に外国からの資本進出や投資促進を支援している。開発室長クリスジョンソン氏によると、地域のアクションプランをまとめる際の合意形成に関して、関係機関(国,地方自治体,地域商工・労働団体など)が異なる興味・利害を持ち、置かれている状況も違う中で、その差異を「努めて最小限にしていく」ことが重要とのことである。

オースレン地域の拠点大学の一つで、スウェーデン最大の研究・教育機関である。大学内にサイエンスパーク(イデオン)を有し、アイデアから製品開発に至るプロセスがすべて1箇所に集まっている。産学連携の中核的機能を持つ「ルンド大学リエゾンオフィス」をはじめ、「テクノポール(起業支援やビジネスプラン開発組織)」、「イデオン・サイエンスパーク」、「グリーンハウス(インキュベーション・プロジェクト)」、及び「コネクト(ネットワーク機関)」などが機能的に連携して、大学の技術移転を促進している。イデオンにはバイオ,ITを主要な分野とする160を超える技術ベンチャーが存在し、毎年10〜15の新企業を輩出している。事務局のカスタム氏によると、エリクソンをはじめ、優良な成長企業を数多く輩出しているというブランドイメージ(その地域に居を構えることが成長のステータスであり、信用を得ることができるというイメージ)が既に確立されており、今日このイメージを維持し、信頼性を高めることにより更なる成長を遂げているという。

インタビュー調査の結果から地域イノベーション特性やその成功要因を包括的、構造的に把握することは今後の課題であるが、以下のような成功要因があるものと考えられる。

地域の目標は「持続的な成長」であり、協働、競争と、高い能力(Cooperation, Competition, Competenceの「3C」)を保つことによって、飛躍的ではないが、堅調な成長の循環(ベクトルが上向きのグッドスパイラル)に入っている。

研究の成果を商業化に直結させることに対するポジティブな考え方や起業家精神を大切にする姿勢、起業家を寛容に受け入れる態度がコミュニティにあり、同時に技術の商業化や起業の活動を支える様々な機関(多くのベンチャーキャピタルを含む)が存在する。

地域内にバイオテクノロジー、医学、薬学の分野で高い技術力を保有し、地域の大学と大企業,技術ベンチャー企業が良い関係を保ちながら、企業からのスピンアウトベンチャーや大学からのスタートアップベンチャーを数多く輩出して地域イノベーションに貢献している。

科学技術政策研究所は、「国際シンポジウム’02」を下記の通り開催した。本号では初日の模様を中心に、次号では2日目の模様を紹介する。

| 名称 | :科学技術政策研究所国際シンポジウム’02 「21世紀における科学技術システムの再構築と科学技術政策の新しい役割」 |

|---|---|

| 開催期間 | :平成14年2月28日(木)〜3月1日(金) |

| 会場 | :科学技術振興事業団 東京本部 大会議室(東京都千代田区四番町5−3) |

| 参加者 | :海外招待講演者10名、国内講演者等8名、他(計約200名) |

| 開催体制 | :社会技術研究フォーラム(共催)、(財)つくば科学万博記念財団(後援) |

本シンポジウムは、最近20年ほどの間に進んでいる、冷戦下の科学技術システムから新たな科学技術システムへの大きな転換について検討することを目的として開催した。より具体的には、産学官のそれぞれのセクターおよびその相互関係に組織的・機能的にいかなる変化が生じつつあるのか、それは科学技術自身のどのような変質によるものか、また科学技術活動にどのような変質を要請するのか、さらに、科学技術政策、イノベーション・ポリシーの役割はどのようなものになるべきなのか、といった問題について理論的検討を行うと共に、世界各国の事例について検討を行い、新しい科学技術システム像を描出することを目指し議論を行った。

(以下、各セッションの概要)

科学技術システムは、社会・経済のあり方とともに変化してきている。例えば、スピンオフ企業の増加、セレラ社のような優れた基礎研究を実施するベンチャー企業の出現、政策のための科学技術や社会のための科学技術を指向する傾向といった変化が挙げられる。

科学技術システムは、社会・経済のあり方とともに変化してきている。例えば、スピンオフ企業の増加、セレラ社のような優れた基礎研究を実施するベンチャー企業の出現、政策のための科学技術や社会のための科学技術を指向する傾向といった変化が挙げられる。

第二次世界大戦後、先進諸国で国家的体制のもとに推進された冷戦型科学技術は、既に1970年代末に危機に陥り、欧米の科学技術政策は、経済発展や雇用の創出などの目標を含んだイノベーション・ポリシーへと重点を移した。さらに冷戦の終結により国家主導の科学技術政策の妥当性が失われ、1990年代には科学技術システムの変化が一気に顕在化した。日本は、基礎研究への投資の増大に見られるように、最近まで、このような欧米の状況とは異なる状況にあったが、1995年以降は科学技術活動に経済発展への寄与を期待する政策が打ち出されるなど、欧米と日本における科学技術政策のスタンスの違いは、急速に縮小してきている。

21世紀に入り、科学技術システムはさらに大きく変化してきている。科学技術活動を支えるアクターやアクター間の相互関係の変化、スピンオフ企業や基礎研究を実施するベンチャー企業といった中間組織・境界的組織の登場、科学技術に関わる機能の分化とその再編成などが起こってきており、科学技術政策そのものの変化も必要とされてきている。

本シンポジウムでは、以上のような科学技術システムの変化に関する最先端の議論が展開されることを期待する。

講演者がGibbonsらと著した『The New Production of Knowledge』(邦訳『現代社会と知の創造』小林信一監訳)で議論したモード2は、科学技術政策において社会的・学際的に分散していると考えられていた変化に対して、大枠となる特徴付けを行った。

講演者がGibbonsらと著した『The New Production of Knowledge』(邦訳『現代社会と知の創造』小林信一監訳)で議論したモード2は、科学技術政策において社会的・学際的に分散していると考えられていた変化に対して、大枠となる特徴付けを行った。

新しい知識生産は、制度の再編成や新しい形態のマネジメントを必要としている。また、欧州に見られるような積極的な研究の優先順位付けといった研究のプライオリティの方向性も生じてきている。研究の商業化の進展による官民の立場の変化、研究者間の連携の増大、知的財産権の重要性の増大が認識されてきている。また、社会的なアカウンタビリティをどう定義するかといった議論もある。

このような背景から講演者らは『Re-Thinking Science』(『科学の再考』)を著した。『科学の再考』で重要なポイントは、科学と社会の相互関係、文脈化、モード2は基礎科学の単なる寄生ではないこと、Agoraの概念(公共的な場での知識生産の概念)、である。

17世紀に起こったとされる近代科学の誕生(いわゆる大文字の科学革命)に比肩する「大文字の第二次科学革命」が今日、必要かつ可能となっている。

17世紀に起こったとされる近代科学の誕生(いわゆる大文字の科学革命)に比肩する「大文字の第二次科学革命」が今日、必要かつ可能となっている。

「大文字の第二次科学革命」のひとつの主要な課題は、「理系」科学と「社会人文系」科学の実質的な統合である。「理系科学」に携わる人々は、必ずしも「文系科学」を正規の科学として受け止めてこなかったが、広く「科学」と認識されている生物学は他の理系科学とは異なり、むしろ「人文科学」的な特徴を持っている。「モード2の知識生産」や「学際性」といったコンセプトが重要性を増している今、このような科学内に見られる分断は見直されなければならず、それに替わる新しい科学観が求められている。

「法則」によって我々を取り巻く全世界が説明可能になる、という考えは、物理・化学であるからこそ可能となるが、ゲノム科学で顕著なように、「法則」だけでは世界を表現するにもはや不十分である。「法則」に対置・並置されるべきは、意図的にある目的に適う結果を創出しようとする「プログラム」である。

「大文字の第二次科学革命」のもうひとつの課題は、「科学のための科学」でなく、「人間と社会のための科学」に相応する科学論の構築である。認識科学に対置・並置される設計科学、およびディシプリン科学に対置・並置される自由領域科学の導入は、その回答となる。ここで言う「自由」とは、従来のディシプリンからの自由であると同時に領域設定の自由、という2重の意味を持っている。農・医学等は、典型的かつ古典的な自由領域科学であり、地球環境(科)学は新しい自由領域科学の例である。さらに、相互連関する自由領域科学の総体である「人工物システム科学」が人間と社会のための科学を代表することが出来る。

科学技術における産と学の収斂の可能性について、大学における特許とスピンオフカンパニーの観点から論じることは意義がある。現在、企業と大学における制度上の構造の収斂が始まる一方で、サプライヤーとユーザー間の関係の解明を導き出さなければならないと言う複雑な状況にあり、これらの構造はKnowledge

constituencies(知識をめぐる自律性を有する社会的構成要素)の中で構成されている。Knowledge

constituenciesには次のような4種類のモデルが考えられ、知識の商業的利用には、それを踏まえた戦略が必要である。1)

散布モデル(公と民の差は大きい) 2) 浸入モデル(公と民の境界がはっきりしない) 3)

流動性モデル(公と民の差は残るが移動を通してネットワーク形成) 4) 技術移転モデル(公と民の隣接) 5)

Knowledge constituencies model(公と民の多様な提携)

科学技術における産と学の収斂の可能性について、大学における特許とスピンオフカンパニーの観点から論じることは意義がある。現在、企業と大学における制度上の構造の収斂が始まる一方で、サプライヤーとユーザー間の関係の解明を導き出さなければならないと言う複雑な状況にあり、これらの構造はKnowledge

constituencies(知識をめぐる自律性を有する社会的構成要素)の中で構成されている。Knowledge

constituenciesには次のような4種類のモデルが考えられ、知識の商業的利用には、それを踏まえた戦略が必要である。1)

散布モデル(公と民の差は大きい) 2) 浸入モデル(公と民の境界がはっきりしない) 3)

流動性モデル(公と民の差は残るが移動を通してネットワーク形成) 4) 技術移転モデル(公と民の隣接) 5)

Knowledge constituencies model(公と民の多様な提携)

ウェブスター氏の発表のキーワードとして、1) Knowledge constituencies, 2) Convergence, 3)Public and Private, の三つを挙げた。また、大学教授が有する特許件数、産学コラボレーション、大学発ベンチャーの現状などについて、自身によるものも含めていくつかの調査結果を紹介し、その上で日本の大学におけるパブリックとプライベートの関係、及び知的財産権についてコメントした。

現代社会で支配的になりつつある「質の経済」は、1) 製品のカスタム化、2) 消費者・ユーザーの関与の増大、3) 科学技術の動員、という三つの特徴がある。このような状況下では市場がネットワークを産み出し、ある種の不可逆性が生まれ、科学技術の多様なオプションが失われる。このような中で、新しい制度の枠組みを考える必要がある。フランスの筋ジストロフィー患者団体についての事例研究は、非専門家も真の研究といえるような知識の生産を行うことを示している。また、制度外の研究類似活動が、制度内の研究と類似していることは、専門家とレイパーソン(非専門家)を二項対比的に捉える見方に疑問を投げかけており、むしろ、専門家とフリーリサーチャー(学界外的な研究者)との協力の必要性を示唆している。このような新しいタイプの「研究」の出現の、認識論的な意義を強調したい。また、テクニカルデモクラシーを可能とする「公共空間」の必要性と、社会科学の果たす役割の重要性を指摘したい。

科学技術社会論は経済学的な議論を避ける傾向があった中で、キャロン氏は経済学的な議論にも踏み込んだ研究を行ってきた。氏の有名なアクターネットワーク理論は、人間と非人間の区別を一旦、破棄し、人間以外の構成物も含めたネットワークによって社会の構成を説明した。また、キャロン氏は、科学技術知識は公共財かどうかという議論に関して、科学技術知識の商品化は歴史的に様々な努力によって避けられてきたものの、本来、容易に商品化できる性質を有していると分析している。さらに、科学技術知識が市場化されると不可逆化(ロックイン)され多様性が失われるが、その多様性を供給するのが公共科学技術の役目であるとしている。

このような認識や、筋ジストロフィーの患者団体の事例に基づき、キャロン氏はテクニカルデモクラシーやリサーチ・イン・ワイルド(在野的・学界外的研究)を肯定的に扱っているが、リサーチ・イン・ワイルドが品質管理されずに社会に流れることに危険はないか、等の議論が必要であろう。

政治と科学の間にある境界組織(Boundary organization例えば米国の科学審議会Science advisory boardなど)の概念が重要になっている。科学と政治の間には緊張関係や境界の不安定さがあるが、そのなかで安定的に存在したいくつかの組織(主として米国の事例)は注目に値する。それらは、対立する科学と政治の双方の利益となる機能を果たしたため存在できた。このような考察は、科学と政治の関係を明らかにする上で有用であり、また、将来の科学政策に対しても示唆に富んでいる。

科学と政治の関係についてのガストン氏の議論は、米国の文脈に依存しており、そのまま日本に適用できない。しかし、適用できない理由の考察を通じて、また、日本学術会議のような例を検討することによって、日本の科学の特性が明確になる。ただし、日本の状況は大きく変化しつつあり、これまでのような相互不干渉的な関係がどのように転換されるのかという岐路にある。

[以上、シンポジウム第1日目の概要。2日目の概要は次号]

| 3/31 | 情報分析課長 相馬 融(新所属:科学技術振興事業団) |

| 4/1 | 総務研究官 下田 隆二(新所属:東京工業大学教授) |

| 4/1 | 〃 平野 千博(旧所属:岩手県立大学教授) |

| 4/1 | 情報分析課長 深澤 信之(旧所属:科学技術振興事業団) |

| 3/18 | Dr. Christine Peterson:SRI International科学技術政策プログラムディレクター |

| 3/18 | 「米国NNIの形成プロセスと最新動向」 Dr. Christine Peterson:SRI International科学技術政策プログラムディレクター |

| 3/22 | 「大学等におけるがん研究の最近の動向」 鶴尾 隆:東京大学分子細胞生物学研究所長 |

| 4/11 | 「地球環境と有機合成」 柴崎 正勝:東京大学大学院薬学系研究科教授 |

![]()

編集後記

「世の中に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」と詠んだのは在原業平ですが、日本ほど桜の開花に一喜一憂する国はないような気がします。

今年は桜の開花宣言が最も早い記録を更新した地域も多く、早くからの花見でにぎわったようです。

庶民が盛んに花見に興じ始めたのは、江戸元禄の頃と言われています。普段各種の厳しい束縛の中で生活している庶民が日常から飛び出して羽をのばし、リフレッシュする絶好の機会であったようですが、これは今も昔も変わらないようです。

桜の時期は異動の時期でもあり、政策研ニュースの担当も人事往来欄にありますように、本政策研ニュースを約2年間担当した相馬情報分析課長が離任し、深澤課長が着任しました。今後の政策研ニュースは深澤新課長の作る新しい展開となることでしょう。また、3年間編集を担当した筆者(k)も変わります。

どうぞ、本ニュースにも新担当者にもこれまで同様ご支援ご指導をお願い申し上げます。(k)

![]()

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当:情報分析課 news@nistep.go.jp)