- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: 10.15108/stih.00006

- 公開日: 2015.12.01

- 著者: 犬塚隆志, 新村和久

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.1, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

産学連携のHorizon

東京大学 情報理工学系研究科 石川 正俊 教授

北海道大学 理事・副学長 川端 和重 教授

大阪大学 産学連携本部 総合企画推進部長 兼 知的財産部長 正城 敏博 教授

上席研究官 新村 和久

日本の産学連携は、過去約20年の歴史の中で着実に進歩してきた。今後の更なる進展のためには、より「日本流」の連携スタイルを構築せねばならない。そのためには、まず大学人の意識改革が必要であろう。従来の教育と研究という役割に加え、社会貢献が求められていることを意識した行動をとることが重要となる。例えば、学術論文や特許権などは、社会貢献という観点からは中間生成物にすぎず、社会の中でそれがいかに活用されるのかを意識できてはじめて科学技術の社会受容性という観点から評価されることになる。

具体的な方策としては、新しい科学技術を取り巻く諸活動を日本流の産学連携のシステムとして統合し、大学と企業等の共創の場を構築することにより、イノベーション、大学における教育研究に結び付けることが必要となる1)。例えば、研究者個人レベルではなく、大学内のリソースをも統合した大学組織レベルでのマネジメントを行い、企業側のトップと大学側のトップで産学連携の運営判断を行うなどにより、大学と企業等がアンダーワンルーフで産学連携のマネジメントを行っている事例がある。また、産学連携により大学の教育研究全体をも活性化させるため、「インダストリー・オン・キャンパス」などの取組が行われ、企業と大学内の複数部局との連携、人材育成での連携が行われている事例がある。さらには、地域特性を強みとし、独自の取組として、周囲の大学・自治体・企業等との人材交流を含む相互協力体制が構築されるなど、地域における産学連携の事例がある。

これからの科学技術は未来を創る、未来を創造するという方向に動くと考えられるが、そのための問題も答えも、両方ともどこにも書いていない。これは、新しい考え方が社会に受け入れられて初めて、未来の価値となり、未来の真実になるが、これを生み出す仕組みが産学連携として期待される。

キーワード:産学連携,科学技術,共同研究マネジメント,人材育成,地方創生

1 はじめに

我が国における産学連携関連施策の契機としては、1996年の第1期科学技術基本計画において“産学官の人的交流等の促進”が盛り込まれたことが挙げられる。その後、1998年に大学等技術移転法の制定、1999年に日本版バイ=ドール条項を含む産業活力再生特別措置法の制定など、具体的に大学技術を移転するための制度的な整備が進んだ。また、国立大学法人化などの大学改革、研究開発力強化法の制定など、科学技術の産業への活用施策が積極的に行われてきている2)。さらに、近年オープンイノベーションという概念が提唱されるように、単独組織での新たな知識・技術創出の困難性から、長らく自前主義を貫いてきた民間企業において、外部からの知識の調達、外部との提携をどのように行うかは喫緊の課題となっている3)。ここで、知識の供給源として、大学における最先端の研究の社会貢献が期待されるが、大学と企業の組織構造の違い、それら研究開発に要する期間の違い等から、両者の連携(産学連携)において種々の課題が報告されている4~6)。

上述のとおり産学連携の歴史はまだ浅く、大学改革や施策の整備も着実に進んでいることから、現時点で一度俯瞰する必要がある。また大学法人化により、各大学も自組織特有の産学連携を模索しており、その試行錯誤により生まれた形は、今後の日本型の産学連携を考える上での有用な知見となる。これらを踏まえ、産学連携に関する微小な変化、兆候を捉えるために、産学連携に携わり豊富な知識、御経験を有する方々に、俯瞰的な御見解や、実務の観点から先進的な取組等の御見解を伺った。

2 これからの産学連携の在り方

【石川先生】産学連携は、着実に進歩しているが、まだ足りない。ここでジャンプアップするためには、日本流の産学連携をデザインして進めなければならない。

その背景の1つは、教育基本法、学校教育法にあるとおり、教育と研究を旨としながらも社会貢献をするということが、大学の役割となったこと7、8)。大学が社会から社会に対する貢献を求められていることを、大学人はもっと理解すべきと考えており、そのことが産学連携の基本となっている。産と学が仲良くするということが目的ではなく、産と学が新しい何かを生み出し、それが社会にちゃんと貢献することが産学連携の基本。

大学が創造とか新しい分野を創るというのは、基本は、それを社会が受け入れるかどうかで、「社会受容性」が重要。社会が受け取ったときに経済的価値があれば社会はそれを利益として受け取るし、経済的ではなくても社会の倫理的な価値もある。また、社会基盤を整備するために必要なものもある。それらを社会がどれだけ受け入れるかが、社会受容性。

東京大学 石川先生

3 「実証主義的な帰納法」と「仮説演繹法」

【石川先生】21世紀に入ってから、科学技術の基本構造が、実証主義的な帰納法から仮説演繹法に変わってきたと考えている。グーグルがなくてもiPhoneがなくても、人間は生きていける。それらは、そこに課題も問題もないところに新しい価値を生み出している。そのような新しい価値をどうやって生み出すか、それが仮説演繹。こういうものがあったらいいな、それで、それを創る技術は何が必要かということになり、創るということの喜びを感じる科学技術。これまでのわかる喜び(実証主義的な帰納法)と、この創る喜び(仮説演繹法)が車の両輪のように動いていくのがこれからの科学技術だと思う。

4 社会受容性

【石川先生】創る科学技術というのは、社会が受け入れないとただのがらくたになる。社会がその技術を受け取るかどうかで、社会が受け取ってくれたらさかのぼって真実になる。これからの科学技術は、わかる科学技術も当然進めないといけないが、創る科学技術を積極的に推進しないといけない。創る科学技術は、新しいアイデアを何らかの仮説を社会に問うて、社会がきちんとした反応をすれば、新しい考え方が社会に受け入れられて、新しい分野が創出される、創造されるということになる。

大学は、社会に成果を広く提示する義務があって、社会はその成果を的確に社会受容性として答えを出す必要がある。ここは両方とも独創性や新規性が必要なので、大学も変わらないといけないし社会も変わらないといけない。新しいものに対する的確な判断能力を社会も持っていないといけない。

5 社会が受容しないというリスク

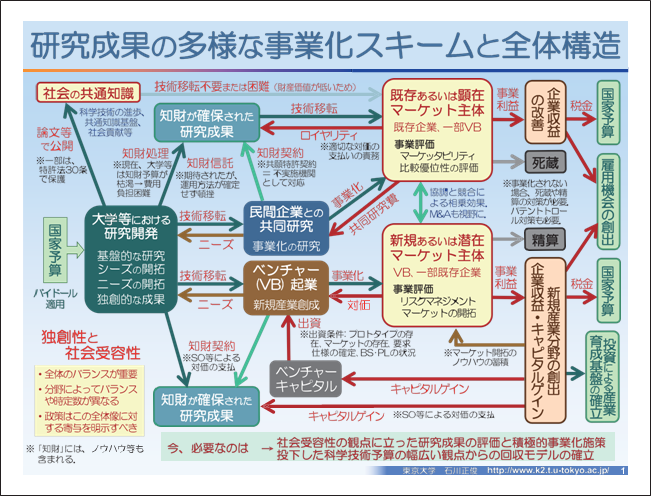

【石川先生】大学の成果を社会に提示することについては、例えば、特許を取って社会に出す方法もあれば、POC(Proof Of Concept)と呼ばれる実用化を想定したシステムの提案の形で出すというやり方もある。その出す先は、そういったものが使いたい、又は社会が受け入れるか否かという反応が返ってくる所へ出すことが重要。その際、社会が受け入れないということもある。この研究開発上のリスクを負い、内包できる構造を大学や社会は持たないといけない(図表1)。

その1つはベンチャーの活用。ベンチャーは、利益が出るからという意味もあるが、それよりもその逆のリスクも大きいわけで、リスクマネーという評価軸を持って、それで何年間かの死の谷を渡ったところで社会が評価するというプロセスの中で、重要な役割を担う。それを、国は積極的に活用すべきである。税収があがるとかではなく、科学技術の成果を社会が受け入れるかどうかの試金石にするための構造としてベンチャーは重要。

もう1つは国の研究開発マネジメントの中にリスクマネジメントを考える時代になってきている。研究開発の成果が当初の目標に達したかどうかは社会が決めることだから、研究者が決めることでも、国が決めることでもない。事前にわからないものだから、とにかく自分たちが良いと思ったものを出して、社会に問いただし、社会がノーと言えば、それはバツ。しかし、それはちゃんと評価して始めたものであれば、いわば「正しい失敗」。正しい失敗を許容していかないとリスクマネジメントにならない。

6 大学の在り方

【石川先生】大学の内部も変わらなきゃいけない。論文や特許は途中の中間生成物なので、その先をどうしていくかということを大学はもう少し構造的に改革する必要がある。教育と研究だけなら論文や特許が最終目標でも良かったが、社会貢献まで問われている大学には、論文と知的財産は中間生成物であって、それをどのように活用するかについても、その第1歩は大学に課せられている義務だと思う。第1歩は大学なのだが、2歩目からは民間企業が受け取らないといけない。

大学が成果を社会に提示するのが第1歩(ホップ)で、企業に渡って企業が受け取るのが第2歩(ステップ)、その成果が企業の中で大きな利益を生むと新しい産業構造をつくっていく(ジャンプ)。ホップ・ステップ・ジャンプが全部ないと駄目。他方、国の社会基盤をつくるという場合は、相手は企業ではなく、社会の仕組みの中に大学の成果が使われるということになるわけで、それを受け取る母体(企業ではない自治体や団体等)が受け取って、社会の基盤構成に役立たせるということになる。これらのように、一般的に言えば、大学が出したものを何らかの事業主体が受け取り、その受け取った事業主体がそれを開花させるということが必要。

また、第一歩での大学の役割には、当該成果に係る社会的倫理性の検討も含まれてくる。大学は最先端の技術における倫理性の最初のユーザーではなく、最初のプレーヤーになる。最初のプレーヤーが倫理を間違えると、次に行く人は皆いいかげんなことをやってしまう。

7 大学と企業の関わり

【石川先生】企業は、新しい分野に取り組む際、未来のニーズはわからないというのが原則だし、加えて、マーケットもわからないという原則の中で、リスクをどれだけ下げるか、又は研究開発投資の効率をどれだけ上げるかを考えていく。そのときに、パートナーとしての大学が出てくる。国費原資でいろいろな最先端の研究や、マーケットに出そうとしている研究を大学が行い、マーケットが見えるか見えないかというところで企業が受け取ってマーケットをつくっていく、ということが理想的な姿と考えている。

私の研究室では直接海外の企業と連携を行っているが、ある海外企業は、我々の技術の総体が面白そうだということで向こうから来て、1人の担当者が我々をじっくり調べて、自分たちの企業の中のニーズとマッチするものを探し、又は企業の中の将来ニーズになりそうなものを探し出し、それがあると実際に研究がスタートする。実際に研究を行う際に企業側から提示された内容は、よく考えられていて、我々が行っているもののちょっと上を言ってくる。これが離れてしまうと、我々はやる気がなくなる。

わかる喜び(実証主義的な帰納法)の技術と、創る喜び(仮説演繹法)の技術が車の両輪のように動いていくのがこれからの科学技術だと思うが、大学から受け取る企業側がそれぞれを理解して、これだというひらめきがないとうまくいかない。それと、モチベーションの問題と、技術レベルのギャップの問題もあり、ギャップが生じるとうまくいかない。これは、大学側、企業側のマネジメントの問題でもある。

8 マネジメントの関与

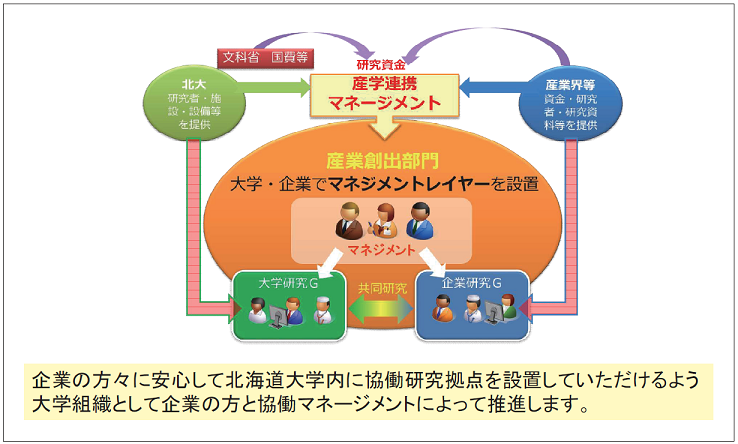

【川端先生】大学と企業の研究者の個人レベルでの共同研究では、大学教員は、個人経営のようなものなので、人手としては基本的にその本人しかいない。また、企業側も大半は事業部ではなく研究所系なので、それより上のレベルに研究ステージを上げようとすると経営的ハードルがありなかなか進まない。北海道大学では、企業等が安心・信頼してステージアップした研究投資ができる組織の相手となるよう「産学・地域協働推進機構」を新設し、大学組織として共同研究等をマネジメントできるようにした。大学と企業がイコールパートナーとなることを目指した。同機構には、「産学協働」、「地域協働」、「人材育成」、「資産活用」の4つの機能がある。

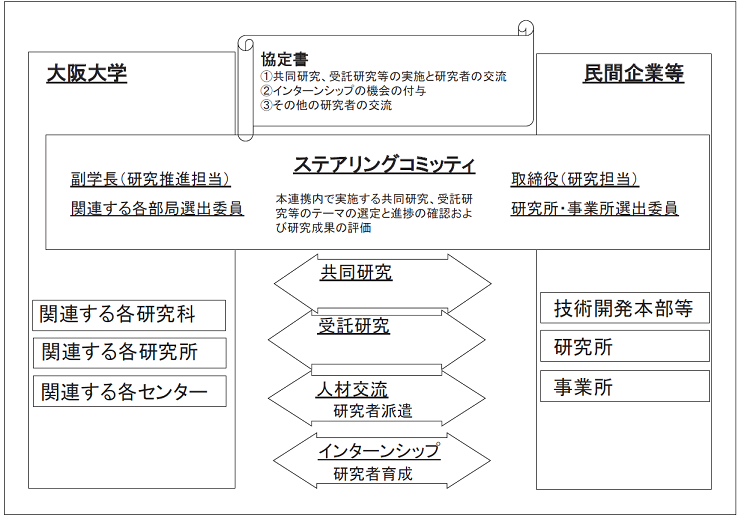

企業との協働に関しては、「産業創出部門制度」を設けた(図表2)。研究者ベースの共同研究のレイヤーに加えて、大学・企業でマネジメントレイヤーを設置し、そこで研究資金の管理を行う。研究のゴールについても、共同研究のレイヤーの大学・企業の研究者、マネジメントレイヤーの大学・企業の4者で決める。ゴールを決めて、最初に要する費用を共同研究に入れる。また、マネジメントレイヤーでマイルストーンの達成状況を確認し、Go・No Goの判断を行い、次のフェーズで必要な費用を投入する。ここでのゴールは、知財をとることではなく、あるものをつくり上げることをゴールとし、互いの強みを持ち寄る形で大学・企業のマネジメントの下で進める。(大阪大学でも同様にマネジメントレイヤーに相当するステアリングコミッティを設置している(図表3)。)

北大としては、もともと生命科学や農学など強い研究分野があったが、なかなかそれが社会的にぱっとしなかった。そこで、2 年ほど前からランドマーク型研究を進めている。まず出てきたのは、食と医療を合わせ「食・健康科学に関する産業創出拠点」をつくり、これが複数の企業も参加するCOI 9)という形になった。次は、環境と社会科学を合わせ「北極域総合研究拠点」をつくった。そこでは、世界中の情報と人材が行き交うイノベーション拠点を目指している。今いろいろな弾を幾つかつくっている状態で、毎年1 個ぐらいずつ出していきたい。

これらのランドマークはトップダウン型であり、大学のマネジメントが重要となる。一個人の研究者を束ねるのではなくて、組織としての力を出し、大学と企業等のアンダーワンルーフでイノベーションを創出する。そこが産学連携の一番面白いところだし、成果を生む形と考えている。

北海道大学 川端先生

9 大学の体制

【川端先生】マネジメント系人材は3種類ある。1つ目は、大学の中の教員型で、部局長などを務めて、研究者としてあるレベルまで達した上でマネジメント能力を発揮する人。2つ目は、ヘッドハント型で、企業からヘッドハントしてきた大体シニアな人。3つ目は、URA型で、比較的35歳ぐらいから入ってくる人。このURA型人材を育てて経営ができるようになるようなキャリアパスが重要。私たちとしては、まず1つ、教員系、事務職系の賃金体系以外に、URA職というものをつくり、マネジメント系の給与体系の典型にしようとして、年功序列でなく能力給型とした。そして、テニュアトラック制度を採り入れ、成果を上げて審査を通れば無期雇用職員になる。現在、URAとしては10名、これに連動するような人材群を合わせると40名ぐらいになる。最終的には全部束ねて、中で異動できるようにし、マネジメントのための組織をつくっていく計画。

少し前に知財で弁理士型の人材という専門家を大学の中に持ってきたのがTLO型の産学連携。ただ、全て自前で抱えて、それで全分野を見ろと言われたら、それはもうわけがわからない。今は全体を見渡せる人を置き、必要に応じてその分野のところに発注する、その形への変換を行って、それよりは共同研究を進めてもらう方が重要。

URA型の人材は、現在の40人では足らず、多分100人程度にする必要があると考えている。

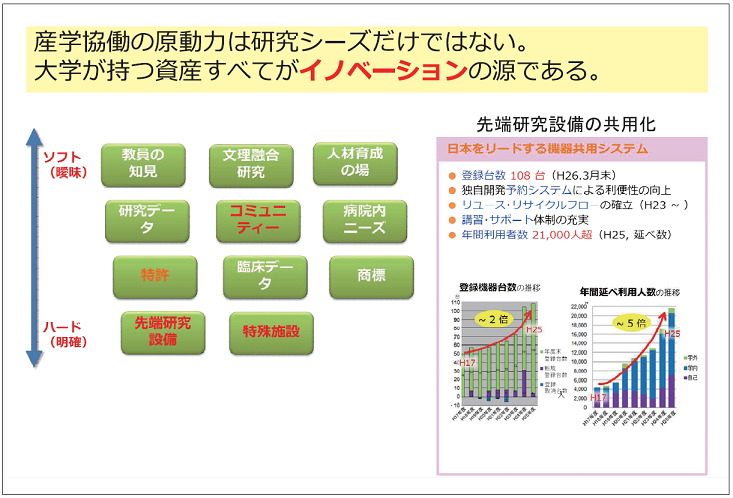

また、産学協働の原動力は研究シーズだけではない。企業が持つことが大変で大学が持つ動物実験施設等の特殊施設も含めた資産全てがイノベーションの源であると考えており、それらをマネジメントとして、効果的かつ有効にフル活用する(図表4)。

10 企業の大学内への取り込み

【正城先生】大阪大学の産学連携の標語は「インダストリー・オン・キャンパス」。オン・キャンパスですので、阪大のキャンパスに産業界の方が来てくださいねという意味を込めて、いろいろな制度をつくってきた。産業界の方にコントロールしていただき、良いシーズを引き上げていってもらう。大学側は、産業界が事業にしようとしている活動を学生なりポスドクなりが見ることによって、教育として生かす。

要するに技術視点という小さい観点だけじゃなく、大学の教育研究全体を活性化させるためにどんどん人を大学の中に呼び込み、大阪大学全体のポテンシャルを上げようということが、ずっと法人化直後以降から貫かれている屋台骨。

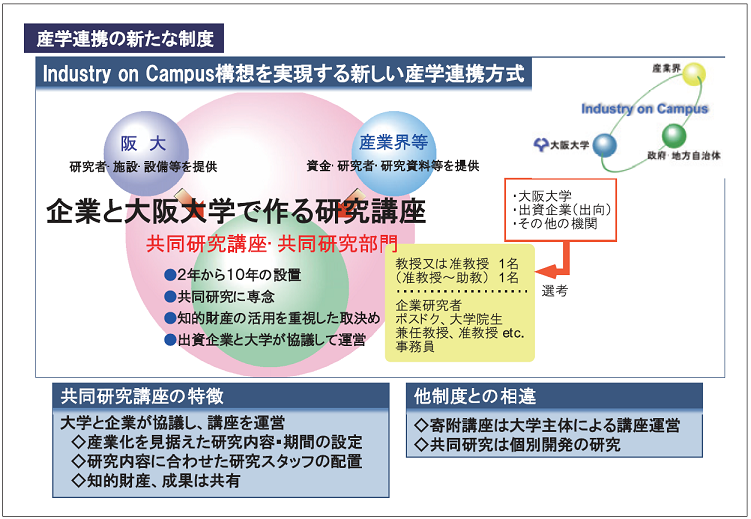

具体的には、寄附講座は以前からあるが、共同研究講座、それを発展させて協働研究所というものをつくってきたということが流れ。寄附講座は寄附であるため、あくまでも大学が運営する。人事権も、研究の中身を決めることも大学が行うが、共同研究講座では、企業と共同研究契約を結び、何をどうする、知財が出たらどうするというところまで、契約で決めて、さらに企業から最低2名、専任になる人をつけてもらう(図表5)。共同研究との違いは、共同研究であると、教員にするというのは少し難しいので、共同研究講座という形として、企業の方にどんどん入ってきてもらえるようにした。企業側のメリットは、ヘッドクォーター的な立場で、大学の研究室をずっと回って、ここの研究室とうちの会社だったらどういうことができるかということを考えていただき、新たに共同研究をつくっていく。講座を開催するには年間3,400万円ぐらいが平均。中央値も3,000万円ぐらい。人件費2人分を入れ、それに共同研究費も入れるので、3,000万円前後ぐらいがほとんど。共同研究講座は、後で御紹介する協働研究所と合わせて42あり、テクノアライアンス棟という建物に入っていただいたり、その他既存の研究センターに入っていただいたりしている。特にテクノアライアンス棟は企業の方に入っていただく建物にしているので、その中で企業同士の連携が始まったりもする。川上、川下の企業で共同研究しましょうかとか、あるいは、大学の使い方をよく御存じの人たちですから、あそこにこんな設備あるよとか、あの先生だったら、あなたの会社とできるのではないかとか、何かそのような情報もやりとりしていただいている。

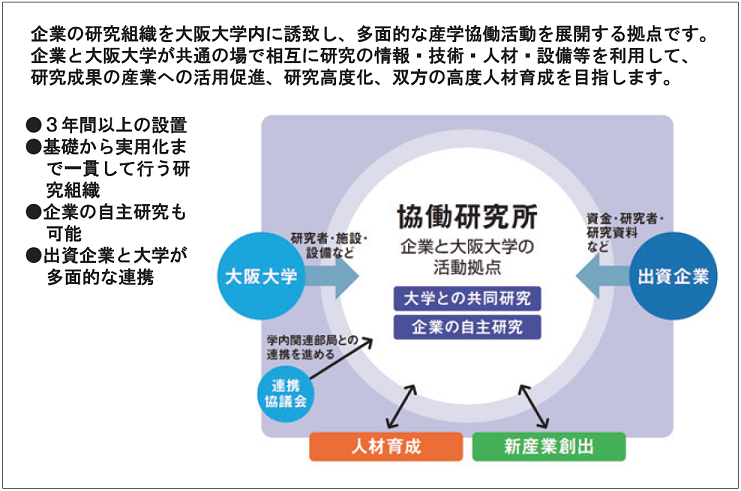

次に協働研究所は、テクノアライアンス棟ができるときに、いろいろな共同研究講座の使い方を拝見していて、もっと企業の方に来ていただこう、研究所を1つ持ってきていただくぐらいのものにしたいということで、協働研究所制度を設けた(図表6)。これは共同研究講座と何が違うかとよく聞かれて、1つは必ず複数の部局と連携すること。共同研究講座も協働研究所もどこかの部局に設置されるが、義務として複数の部局との連携を行うこととしている。

もう1つは、何らかの人材育成にこちらからお願いすることがあるので、それは協力してくださいということ。「インターンシップ・オン・キャンパス」と言っている。午前中、キャンパス内の協働研究所にインターンシップに行って、昼から夜までもとの研究室で研究するという。3か月、どこかに行ってということじゃなくて、3か月行ったら行ったで、それはメリットもすごくあると思うが、もう少し気軽にインターンシップができる環境にしている。このインターンシップの結果、2006年から51人就職にもつながっている(2014年現在)。

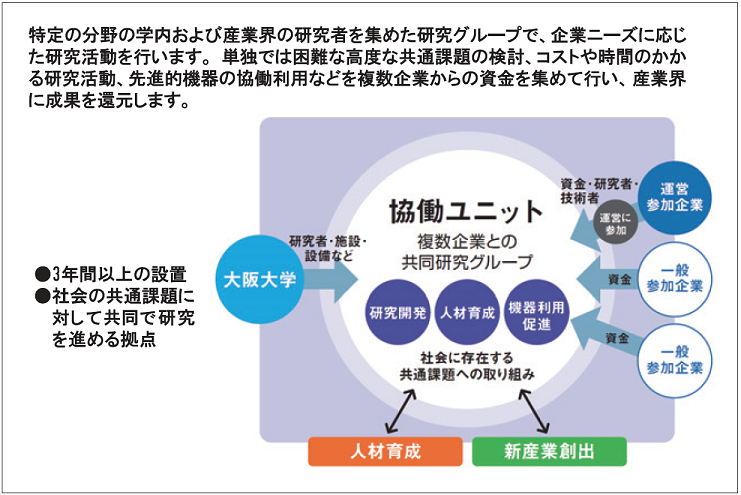

そのほかに、協働ユニット制度を設けている(図表7)。こちらは、特定の分野の学内及び産業界の研究者を集めた研究グループで、企業ニーズに応じた研究活動を行う。単独では困難な高度な共通課題の検討、コストや時間のかかる研究活動、先進的機器の協働利用などを複数企業から資金を集めて行い、産業界に成果を還元する。

大阪大学 正城先生

【川端先生】石川先生が、論文や特許は途中の中間生成物でありその先をどうしていくかが重要とおっしゃった。北大では、共同研究を行う際に、技術を移転して実用化するというよりは、成果を一緒につくりましょうということ。ですので、一点開発型ではなく、学内に企業の拠点を設置していただき、その企業が学内で公募を行ったりする。学内で、こんなテーマに関する発表会をやりましょうと企業が言うと、研究者が応募する仕組み。

具体的には、場所は北大の中にある建物にスペースを置き、共同研究はその場所で、マネジメントは産学・地域協働推進機構が担う。研究が進むほど、マネジメントをしっかり行い、ある時期ごとに、企業側のトップと大学側のトップで話し合う、マネジャーも入れないでトップ同士で話し合う。今後の展開どうしようとか、こうした方が良いとか、今の動きはこうだとかいう話合いを行い、次の段階に進むとか、展開するとか、そのような話を今はやっている。

11 ギャップファンド

【正城先生】阪大では、UICギャップファンドを設けている。ファンドという名前がついているが、グラントであり、株式ではなく、1件100万から250万という非常に小さい金額のグラント。特徴は大学の先生にまず2ページぐらいのプロポーザルを出していただき、それを外部有識者の審査等を経て、最終的には企業にニーズを聞くというプロセス。企業側から、こうなったら興味があるとか、例えば理論はわかったけれども、試作して、一通り動くのかとか、チャンピオンデータはわかったが、このデータがどうなのかとか、そういう判断基準を伺い、それを先生にフィードバックする。そして、企業側はこのようなことを言っているがそれでもやりますかという話をし、やりましょうということだったら最後の審査にかける。そんなことやりたくない、論文にもならないしということでしたら、では今回は縁がなかったことで、ということで取り上げられない。僕らは「ラストワンマイル」という意識ですが、最後、どこに橋をかけたら人が通るだろうか(技術が世に出るのだろうか)ということに注力している。

12 地域としての取組

【川端先生】北大は、オール北海道の中で、北見工大、室蘭工大、高専等地方の中核大学等をどうやって補完的にサポートできるかを考えている。例えば、北見工大、室蘭工大には人文社会科学系がないわけで、そこで北大がサポートする。地方創生の観点から、中核は地元の高等教育機関が行い、ただ、北海道の場合は単科大学が非常に多いから、その足りない部分は一緒にサポートして埋める。そのようなシステムが有効と考えている。

また、地場の企業との関係では、非常に多様なプロトタイプをつくるというようなニーズについては、大学にそのまま持ち込まれても個人経営の大学研究者は困ってしまう。一方、北海道立総合研究機構であれば工業のものづくりの部分もあるし、食品加工のセンターも持っていて、いろいろなものが地域の人たちと密接な連携をしながらやっている。それと連動する形で、例えば、もっと高度な分析の必要がある場合は、本学の研究者が更に連携して進める。これを組織的に進めるために、道総研と北大の間で、向こうのマネジメントの中にうちの人間が1人入り、向こうからも1人うちのマネジメントに入っていただいている。また、岩見沢市等自治体とも連携し、産学・地域協働推進機構がコーディネート役を果たそうとしている。

【NISTEP】内閣府で開催している地方創生に資する科学技術イノベーション推進タスクフォースにおいて、香川県の希少糖、青森県のプロテオグリカン、福井県のCFRP の3つの地域における産学連携の事例について整理、紹介した10)。どの事例でも、地方が主役であること、画一的ではなく「地方によって違う」独自性も加味したものであること、出口を見据え地域の発展につながる地域の目から見て必要な「関係施策を総動員」し実用化の時間軸との関係でタイミングを見ながら進められていること、グローバル展開等も図られていることが、同タスクフォースで示された「6つの視点」(図表8)を踏まえ、共通のポイントとして確認できた。また、香川県の事例では、県外企業が地元に工場をつくることで地元での産業化が図られていること、青森県の事例では、県民のヘルス&ビューティーの観点から県民の生活の向上という視点で行われていること、また福井県の事例では、地域産業の高度化、高付加価値化が行われ、地方にとって身近に活用でき、真に役立つものであるということが確認できた。

特に大学が果たしている役割では、香川県の事例では1960年代から研究が行われ、また、青森県の事例では1980年代から研究が行われ、いずれも現在も引き続き出口につながる基礎研究が行われるなど、基盤となる研究が地元大学等において長期間にわたり行われ、持続性のあるものであった。

13 今後の日本における産学連携とは

【石川先生】これからの科学技術については最初にも話したとおり、これからの科学技術は未来を創る、未来を創造するという方向に動くと思う。科学技術の目的が未来の価値を生み出すこととすれば、そのための問題も答えも、両方ともどこにも書いてない。何かを見れば書いてあるのではなくて、自ら何かをつくってみて、創出して、自らつくり出したものが社会受容性を得て戻ってくると、それが未来の価値となり、未来の真実になる。それを生み出すのが産学連携。だから、科学技術の進歩には産学連携は絶対的に必要であると私は強く思う。

■ 参考文献

- 1)我が国の中長期を展望した科学技術イノベーション政策について~ポスト第4期科学技術基本計画に向けて~(最終取りまとめ)平成27年9月28日 科学技術・学術審議会 総合政策特別委員会:

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/27/1363255_01.pdf - 2)文部科学省における地域科学技術イノベーション振興及び産学官連携施策について 平成27年3月3日 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課:

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/gizyutsu/kagakusinko/data/20150303tafusho_shiryo6.pdf - 3)科学技術イノベーション総合戦略 2015 平成27年6月19日 閣議決定:

http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2015.html - 4)NISTEP 調査資料-221 産学連携による知識創出とイノベーションの研究―産学の共同発明者への大規模調査からの基礎的知見―:

http://hdl.handle.net/11035/2351 - 5)NISTEP Discussion Paper No.69 国立大学等における産学連携の目標設定とマネジメントの状況:

http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/dis069j/pdf/dis069j.pdf - 6)チームコラボレーションの時代―産学共創イノベーションの深化に向けて―

CRDS-FY2013-SP-05:http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2013/SP/CRDS-FY2013-SP-05.pdf - 7)新しい教育基本法について 文部科学省 生涯学習政策局政策課:

http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan/siryo/07051111/001.pdf - 8)教育基本法 第八十三条:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html

- 9)科学技術振興機構HP センターオブイノベーション(COI)プログラム概要:

http://www.jst.go.jp/coi/outline/outline.html - 10)内閣府HP 地方創生に資する科学技術イノベーション推進タスクフォース 第3回:

http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/chiikitf/3kai/siryou2.pdf

石川 正俊

東京大学 情報理工学系研究科 教授

1977年東京大学工学部計数工学科卒業。同大学大学院計数工学専門課程修了後、通商産業省工業技術院製品科学研究所、東京大学工学部助教授、同大学大学院工学系研究科教授、同大学情報理工学系研究科教授、同大学総長特任補佐、副学長、理事を経て現職。

川端 和重

北海道大学 理事・副学長 教授

1980年北海道大学理学部物理学科卒業。同大学大学院修士課修了、同大学大学院博士後期課程修了後、出光興産株式会社中央研究所、北海道大学大学院理学研究科助教授、教授、同大学院先端生命科学研究院教授を経て現職。

正城 敏博

大阪大学 産学連携本部 総合企画推進部長 兼 知的財産部長 教授

1993年大阪大学工学部情報システム工学科卒業。同大学大学院工学研究科修了後、同大学院工学研究科助手、講師、同大学先端科学技術共同研究センター助教授、同大学先端科学イノベーションセンター准教授、教授、理事補佐等を経て現職。